從傳統文(wén)化角度闡釋中(zhōng)醫(yī)的著作(zuò)并不鮮見,但系統地從儒道佛與中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)的互動關系上來探尋傳統文(wén)化與中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)關聯的著作(zuò)卻不多(duō)見。由南京中(zhōng)醫(yī)藥大學(xué)薛公(gōng)忱教授主編的《儒道佛與中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)》一書對此進行了有(yǒu)益的探讨。該書是國(guó)家社科(kē)基金重點項目“中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)中(zhōng)的儒道佛思想研究”的最終成果。縱觀全書,其最大特色是從儒道佛與中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)互動關系入手,既從傳統文(wén)化角度探索了中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)的發展條件和規律,又(yòu)從中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)層面考察評價了儒道佛的社會曆史功能(néng);不僅挖掘了中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)從傳統文(wén)化中(zhōng)獲得的源頭活水,也分(fēn)析了中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)的理(lǐ)論和實踐對儒道佛思想的發展深化。

《儒道佛與中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)》,中(zhōng)國(guó)書店(diàn),2002年3月第一版。

薛公(gōng)忱,教授,南京中(zhōng)醫(yī)藥大學(xué)中(zhōng)醫(yī)文(wén)化研究中(zhōng)心研究員。

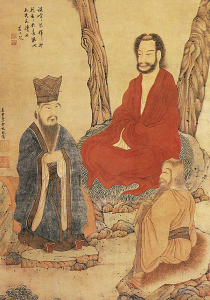

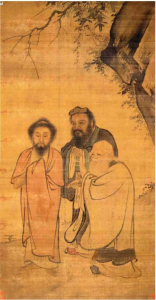

審視中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)的理(lǐ)論體(tǐ)系及其發展史,不難發現它與傳統文(wén)化存在着密切的關聯,特别是深受儒道佛思想的影響。如果說,戰國(guó)、漢初醫(yī)藥學(xué)的形成和理(lǐ)論奠基與當時的道家思想結下了不解之緣的話,那麽漢魏以來的醫(yī)藥學(xué)的發展則與儒家、道家、佛教是分(fēn)不開的。曆代著名(míng)的大醫(yī)家,非儒即道,非道即佛,非儒、非道、非佛者幾乎沒有(yǒu)。從醫(yī)家的世界觀、人生觀、價值觀,到中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)的生理(lǐ)、病理(lǐ)、病因、病機、藥理(lǐ)和防病愈疾的治則、治法,無不打上儒道佛的思想烙印。

“不為(wèi)良相,則為(wèi)良醫(yī)”這句流傳甚廣的儒士箴言,從一個側面反映了儒與醫(yī)關系的密切程度。古代醫(yī)家多(duō)以“氣”為(wèi)萬物(wù)本體(tǐ),視“理(lǐ)”為(wèi)事物(wù)規律,強調“心”的思維功能(néng)的重要性。儒家雖在先秦罕言本體(tǐ),但宋明理(lǐ)學(xué)卻弘揚了上述本體(tǐ)思想。作(zuò)者認為(wèi),醫(yī)家所接受的儒家陰陽五行說、天人觀、形神觀等基本上是先秦荀子的思想,并吸收了道家之說,富含樸素唯物(wù)論和辯證法成分(fēn)。尤為(wèi)重要的是,儒家基本方法論原則“中(zhōng)庸之道”在中(zhōng)醫(yī)上得到合理(lǐ)運用(yòng)。作(zuò)者指出,醫(yī)藥學(xué)領域的中(zhōng)庸之道是合理(lǐ)積極的,不可(kě)因社會曆史的中(zhōng)庸之道曾起的負面作(zuò)用(yòng)而否認其在中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)領域中(zhōng)的合理(lǐ)性,這種區(qū)别對待傳統文(wén)化的方法值得借鑒。儒家提倡的“盡心、知性、知天”、“天人相參,古今相驗”、“取象比類”等成為(wèi)醫(yī)者用(yòng)以知天、知物(wù)、知人的重要手段。在古代尚無實驗科(kē)學(xué)的條件下,采取這些認知方法實屬不得已,但卻比較高明而有(yǒu)效的,在一定程度上推動了古代醫(yī)學(xué)的發展。另外,作(zuò)為(wèi)儒家哲學(xué)基礎的《周易》通過其陰陽思想和象數思維模式,為(wèi)中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)理(lǐ)論的奠基和發展提供了思維框架。儒家倫理(lǐ)思想與中(zhōng)醫(yī)醫(yī)德(dé)内核是一緻的,從醫(yī)者的仁愛、自律到醫(yī)患關系,儒家倫理(lǐ)對規範醫(yī)者道德(dé)産(chǎn)生了積極影響,其中(zhōng)許多(duō)合理(lǐ)内核至今仍具(jù)有(yǒu)現實意義。

在道家形成、發展之時,正是中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)産(chǎn)生之日,因而醫(yī)與道一開始就結下了不解之緣。由于二者在思想理(lǐ)論和追求目标等方面具(jù)有(yǒu)相同或相通之處,故它們勢必互相吸收,相互為(wèi)用(yòng)。提起道家、道教,人們容易将其與神仙方術相連,故而判斷道家、道教對醫(yī)藥學(xué)的發展産(chǎn)生消極影響,該書則剖析道家道教因其特殊的思維視野而豐富了中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)研究。作(zuò)者首先論析先秦兩漢的道家著作(zuò)中(zhōng)的衛生思想和醫(yī)藥著作(zuò)中(zhōng)的道家思想,認為(wèi)中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)的形成與道家密不可(kě)分(fēn);論定道家哲學(xué)是中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)的重要思想基礎,道本論、氣一元論、形神觀、運動變化思想貫穿于《黃帝内經》及後世醫(yī)藥著作(zuò)之中(zhōng)。道家對天道人道的認知,對天地萬物(wù)存在的省察,啓發人們調節人體(tǐ),治病防疾。道士追求長(cháng)生成仙一定程度上有(yǒu)助于人們延年益壽,與中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)追求生命長(cháng)久的原旨有(yǒu)契合之處,其實踐活動開拓了醫(yī)家視野,豐富了醫(yī)家藥物(wù)。總體(tǐ)來看,作(zuò)者認為(wèi)道家對于中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)理(lǐ)論體(tǐ)系的形成作(zuò)出了傑出貢獻,在此方面,其他(tā)學(xué)派無與倫比。

醫(yī)者非儒即道、非道即佛,這是本書作(zuò)者對中(zhōng)醫(yī)的定性。佛教作(zuò)為(wèi)外來文(wén)化在隋唐以後完成中(zhōng)國(guó)化從而成為(wèi)中(zhōng)華文(wén)化血脈的重要組成部分(fēn),因而對中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)也産(chǎn)生了重要影響。早期來華的古西域、天竺僧人,大多(duō)略通甚至精(jīng)通醫(yī)藥以利于弘法利生。佛門醫(yī)術、方藥、醫(yī)論和衛生習俗也被帶入中(zhōng)國(guó),豐富了中(zhōng)華醫(yī)藥寶庫。書中(zhōng)考察了佛教教義對中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)的滲透,指出有(yǒu)些醫(yī)家用(yòng)“四大”說解釋人的生理(lǐ)、病理(lǐ),将“六道輪回”說與中(zhōng)醫(yī)“兩精(jīng)相搏”的生命起始說相結合,以“因果報應”說解釋病理(lǐ)現象,把戒律當作(zuò)行醫(yī)規範,視慈悲思想為(wèi)醫(yī)德(dé)的核心等,既豐富了中(zhōng)醫(yī)理(lǐ)論,又(yòu)對醫(yī)者的品質(zhì)修養産(chǎn)生了重要影響。作(zuò)者在論述了僧醫(yī)的形成、特征及其曆史貢獻之後,也指出其曆史局限,特别是其奉行有(yǒu)神論的世界觀,兼用(yòng)巫術方法治病,知識結構比較偏窄,難以适應醫(yī)藥學(xué)深入發展的需要。

如果說,該書從中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)的角度,考察、探讨儒道佛的社會曆史功能(néng)是一個系統化總結的話,那麽,從儒道佛這一傳統文(wén)化層面,考察、論述了中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)的思想文(wén)化功能(néng)則是本書的一個重要創新(xīn)。中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)屬于傳統科(kē)技(jì ),但它同時也是傳統文(wén)化的重要方面和思想結晶。在其相對獨立存在的兩千多(duō)年内,不但發揮其醫(yī)藥科(kē)技(jì )作(zuò)用(yòng),還産(chǎn)生了比較廣泛的思想影響,儒道佛均不同程度地受其啓發,從中(zhōng)引申出有(yǒu)利于己的思想結論。就儒家而言,曆代儒家不僅利用(yòng)醫(yī)藥學(xué)養生治病,延年益壽,而且從政治上視之為(wèi)“王官之一守”,以之為(wèi)鞏固其統治服務(wù);同時受醫(yī)藥之理(lǐ)的啓發,從中(zhōng)引出儒理(lǐ),或者運用(yòng)醫(yī)藥之理(lǐ)宣傳、論述儒理(lǐ)。道家學(xué)者不但運用(yòng)醫(yī)藥學(xué)防治疾病和謀生自給、擴大影響、招徕信徒,而且受到醫(yī)理(lǐ)、藥理(lǐ)的啓發,從中(zhōng)引申出長(cháng)生成仙的思想,甚至連後世道士運用(yòng)的咒語、符印等,也塗上醫(yī)藥色彩,以增強心理(lǐ)影響力。關于中(zhōng)國(guó)化的佛教對中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)的利用(yòng),作(zuò)者指出:在思想上,中(zhōng)國(guó)僧人不但把佛法喻為(wèi)醫(yī)藥,以提高其影響,還把“五行”納入“四大”之中(zhōng),借用(yòng)“兩精(jīng)相搏”說宣揚“靈魂托胎”思想,用(yòng)生理(lǐ)、病理(lǐ)證明業報的存在。在生活實踐中(zhōng),僧人往往以醫(yī)理(lǐ)指導做禅,運用(yòng)理(lǐ)、法、方、藥防治已身之病,并通過行醫(yī)施藥,加強自身修養,弘揚佛法,招徕信徒。

正如作(zuò)者所言,“通過曆史的考察和理(lǐ)論的分(fēn)析,揭示儒、道(包括道家、道教)、佛與中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)之間曆史的、内在的對立和聯系,這應是發掘、整理(lǐ)、提高、弘揚祖國(guó)傳統文(wén)化及中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)這一系統工(gōng)程不可(kě)缺少的重要環節。”該書對中(zhōng)醫(yī)文(wén)化乃至中(zhōng)國(guó)傳統文(wén)化的研究将産(chǎn)生積極的影響,至少有(yǒu)以下可(kě)借鑒之處:

第一,全面看待各種文(wén)化形态的互動性。書中(zhōng)除了探尋儒、道、佛各自義理(lǐ)對中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)理(lǐ)論的影響,亦評價了中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)實踐對儒道佛的補充完善。對于後者,目前尚未引起思想史家、文(wén)化史家和中(zhōng)醫(yī)藥史家、宗教史家的關注。作(zuò)者已經認識到這方面的研究價值,并做出了有(yǒu)益的探索,期待着更多(duō)的文(wén)化學(xué)者對此進行深入的發掘和認真研究。

第二,以曆史主義的态度對待古代文(wén)化遺産(chǎn)。本着這一态度,該書認為(wèi)無論儒之仁愛、道之長(cháng)生、佛之普度均對中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)發展産(chǎn)生了雙重影響。作(zuò)者在緒言中(zhōng)提出了對待傳統文(wén)化的态度:從具(jù)體(tǐ)曆史條件出發,立足文(wén)化科(kē)技(jì )發展的至高點,以人類長(cháng)期社會實踐為(wèi)标準。這一态度和視角對于傳統文(wén)化的研究無疑具(jù)有(yǒu)重要的借鑒價值。

第三,對中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)進行科(kē)學(xué)、合理(lǐ)的定位。中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)與儒道佛相互影響的曆史事實表明,中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)的形成、發展,有(yǒu)其一定的人文(wén)思想背景,無論其主導觀念、基本範疇、還是理(lǐ)論體(tǐ)系、操作(zuò)方法均不同程度地打上了人文(wén)文(wén)化的烙印。中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)是中(zhōng)國(guó)傳統科(kē)學(xué)文(wén)化與人文(wén)文(wén)化的結合體(tǐ),這也是中(zhōng)西醫(yī)學(xué)一個本質(zhì)差異。将中(zhōng)醫(yī)學(xué)的科(kē)技(jì )定位與文(wén)化定位結合起來,不僅有(yǒu)利于我們正确認識中(zhōng)醫(yī)藥學(xué)的文(wén)化特色,同時對于當今的中(zhōng)醫(yī)教育及中(zhōng)醫(yī)現代化事業帶來一些有(yǒu)益的啓示。

(作(zuò)者系南京中(zhōng)醫(yī)藥大學(xué)中(zhōng)醫(yī)文(wén)化研究中(zhōng)心主任,教授,博士生導師)