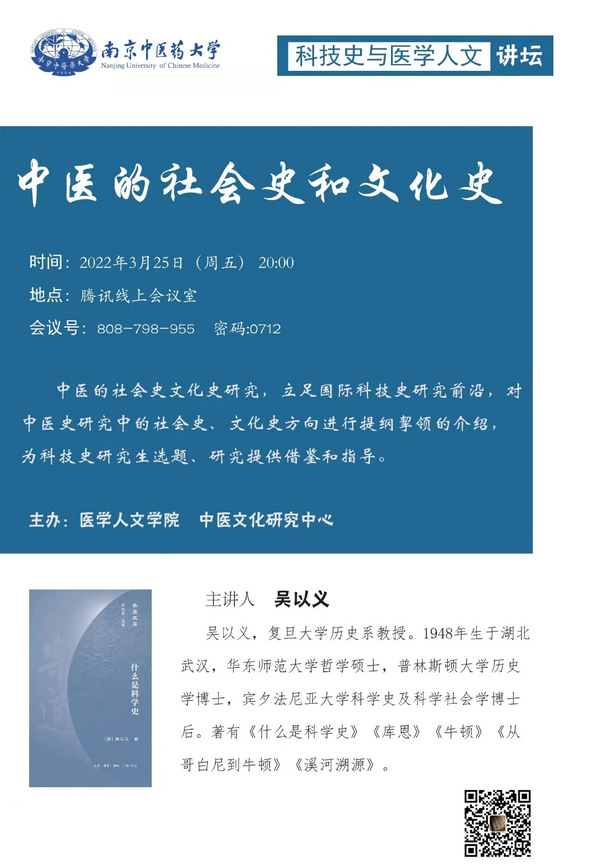

2022年3月25日晚上20點,由南京中(zhōng)醫(yī)藥大學(xué)中(zhōng)醫(yī)文(wén)化研究中(zhōng)心主辦(bàn)的“科(kē)技(jì )史與醫(yī)學(xué)人文(wén)”講壇第一講,在騰訊會議室順利舉行。複旦大學(xué)曆史系吳以義教授應邀做了題為(wèi)《中(zhōng)醫(yī)的社會史和文(wén)化史》的專題講座,全網在線(xiàn)聆聽報告的人數高達350餘人,此次講座由中(zhōng)醫(yī)文(wén)化研究中(zhōng)心劉振副教授主持。

報告開始,分(fēn)管科(kē)研工(gōng)作(zuò)的王小(xiǎo)丁副院長(cháng)代表學(xué)院,向吳以義教授表示感謝(xiè),向參加講座的全國(guó)師生表示歡迎,向論壇開講表示祝賀。

吳以義教授,1981年入華東師範大學(xué),師從張瑞琨先生,研究量子力學(xué)史。1984年碩士畢業之後,赴普林斯頓大學(xué)深造,師從科(kē)學(xué)史大家格裏斯皮(Charles Gillispie) ,亦受教于馬豪尼(Michael S. Mahoney)。1989年獲得曆史學(xué)博士,1990年起在賓夕法尼亞大學(xué)科(kē)學(xué)史和科(kē)學(xué)社會學(xué)系擔任席文(wén)(Nathan Sivin)的博士後教學(xué)和研究助手,研究成果見于“醫(yī)學(xué)知識在劉完素、朱震亨門人間的傳遞”。其間吳以義教授有(yǒu)機會與餘英時、劉子健、庫恩(Thomas. Kuhn)等名(míng)宿交往,在餘英時先生和劉子健先生指導下考察中(zhōng)土文(wén)化的特點和科(kē)學(xué)發展的關系;吳教授更是國(guó)内少數幾個直接受教于托馬斯·庫恩的學(xué)者,他(tā)的《庫恩》和“庫恩直解”、“與托馬斯·庫恩先生的一次談話”提供了對庫恩科(kē)學(xué)革命理(lǐ)論的清晰說明。

吳以義教授的報告圍繞科(kē)技(jì )史研究生的治學(xué),立足國(guó)際科(kē)技(jì )史研究前沿,對中(zhōng)醫(yī)史研究中(zhōng)的社會史、文(wén)化史方向進行提綱挈領的介紹,為(wèi)研究生的論文(wén)選題、研究方向、研究方法提供詳實的指導。根據研究生們提出三大類問題,科(kē)學(xué)觀念與科(kē)學(xué)精(jīng)神問題、科(kē)技(jì )史研究生的選題方向問題、科(kē)技(jì )史研究的方法問題,吳以義教授分(fēn)别予以回答(dá)。吳以義教授認為(wèi),中(zhōng)醫(yī)他(tā)們研究的是各種各樣的病,我們研究中(zhōng)醫(yī)史是研究中(zhōng)醫(yī)這些醫(yī)生,研究他(tā)們的社會關系、他(tā)們的文(wén)化傳統、他(tā)們的技(jì )術的發展。這是兩種不同的研究。對于科(kē)技(jì )史的入門者,人物(wù)傳記是一種相對容易上手的研究體(tǐ)例,因為(wèi)線(xiàn)索比較清楚。關于史料、史觀和結構的問題,相對而言看史料是最基礎的,史料看得多(duō)了以後,最好的結構,最好的結論就油然而生了。

報告不僅吸引了全國(guó)科(kē)技(jì )史的師生,更是吸引了大量中(zhōng)醫(yī)學(xué)的研究者。吳以義教授以其深厚的曆史素養和準确凝練的語言功底,使得報告洞見紛呈、深入淺出、字字珠玑、鞭辟入裏,講座也獲得了廣大師生的熱情互動。

【撰稿:劉振 審核:王小(xiǎo)丁】